要点(この記事でわかること)

- 日本の格差は平均値では見えにくいが、階層移動の停滞によって実質的に拡大している。

- 「一億総中流」は高度成長期の制度と成長に支えられた歴史的幻想である。

- 正規・非正規の二重労働市場が、人生の安定度を身分化している。

- 教育投資・相続・人脈が重なり、格差は世代間で再生産されている。

- 「努力すれば報われる」という信仰は、構造変化によって機能不全に陥っている。

- SNSは格差を可視化し、比較による心理的圧力を増幅させている。

- 現代日本は制度上は平等だが、実態は新たな階級社会に近づいている。

- 個人にできる最適戦略は、努力量ではなく努力の方向性を最適化すること。

- 社会が再設計すべき核心は、「機会の公正」と「再挑戦可能性」の確保である。

- 「連帯の床」と「競争の梯子」を同時に整えなければ、努力は再び報われない。

序章|「一億総中流」という幻想の終わり

日本社会では長らく、多くの人々が自分は「中流」であると考え、一億総中流社会と称されてきた。しかし近年、「格差社会」や「階層固定化」といった言葉が頻繁に聞かれるようになり、日本に新たな格差の構造が生まれている現実がクローズアップされている。経済の低成長やグローバル化に伴い、一部では「格差は広がっていない」という見方もある一方で、別の指標では着実に格差拡大を示すデータも存在する。平均的な数値だけを見れば一見大きな変化はないように見えても、社会階層間の移動が減少し、相対的な貧困層が構造化しているとの分析もある。言い換えれば、表面に見えにくい形で確実に格差が拡大しつつあるのだ。

本稿では、戦後から現在に至る日本の社会構造の変遷を辿りながら、新たに形成されつつある格差の構造とその再生産メカニズムを明らかにする。日本人の「努力すれば報われる」という信念と「皆平等であるべき」という格差観が、どのように構造的現実と矛盾を来しているのかを可視化し、読者に今後「どのような努力をすべきか」「社会のどこを設計し直すべきか」という視点を提供することが本稿の目的である。章構成は序章に続き、第1章では格差の定義と現状を概観し、第2章で現在の社会のピラミッド型階層構造を分析する。第3章では戦後日本の社会と平等意識の形成を振り返り、第4章で日本人の平等観やそれに影響を与えた思想を検討する。第5章ではバブル崩壊以降の”ゲームチェンジ”(社会経済環境の変化)が格差に与えた影響を論じる。第6章では正規・非正規の二重労働市場について、第7章ではSNS時代における格差の顕在化について述べる。さらに第8章以降では、日本社会に根強い努力信仰の光と影、格差の再生産メカニズム、新たな階級社会の実像を解明していく。最後に、第11章で個人が取り得る戦略、第12章で社会構造をいかに設計し直すかという展望を示し、終章で総括と提言を行う。

第1章|格差とは何か

まず「格差」とは何を指すのか確認しておきたい。格差とは、人々の収入や財産を基準に人間社会が階層化されて、今いる階層から別の階層への移動が難しくなっている状態をいう。階層の移動が難しい、努力をしてもなかなか社会的な地位を変えられない社会は、閉塞感が漂い閉鎖的な社会になっているといえる。格差は所得格差や資産格差、教育格差、健康格差など様々な側面で測られる。

21世紀に入り、世界的に格差拡大への関心が高まった。フランスの経済学者トマ・ピケティは膨大なデータ分析から、現在のヨーロッパや日本における格差は20世紀初頭と同程度にまで広がっていると指摘している。これは一部の富裕層に富が集中し、中間層が相対的に縮小していることを示唆する。実際、日本でもGDP成長率が低迷する中で、働いても所得が伸びない層と、親の財産を相続して富を得る層との間で格差が一層拡大しつつある。特に親が富裕で一人っ子の場合、その子は兄弟と財産を分け合うことなく丸ごと相続できるため、資産格差の固定化につながるとの指摘もある。

日本に目を転じると、平成期以降、所得格差・資産格差がじわじわと拡大してきた。ジニ係数(格差の度合いを示す指数)は可処分所得ベースで1990年代以降上昇傾向を示し、厚生労働省の2018年調査では0.5543(当初所得ベース)となっている (※ジニ係数は0が完全平等、1が完全不平等)。相対的貧困率(等価可処分所得が全国中央値の半分未満の人の割合)は直近で約15%と、約7人に1人が貧困ライン以下で暮らす計算になる。こうした統計は、日本社会が先進国の中では中程度の格差水準にある一方で、かつて「格差の少ない国」と言われた時代から大きく様変わりしたことを物語っている。

第2章|社会のピラミッド構造

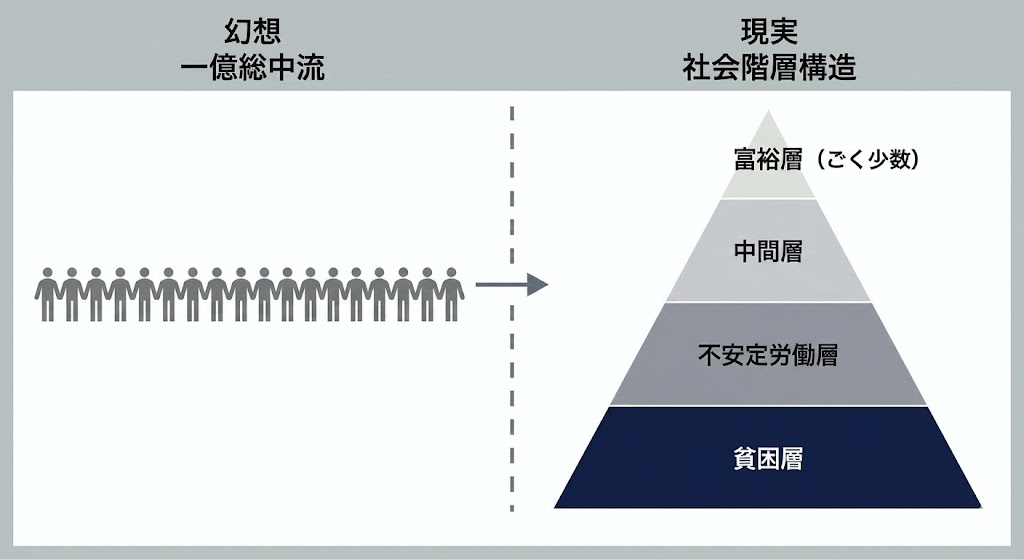

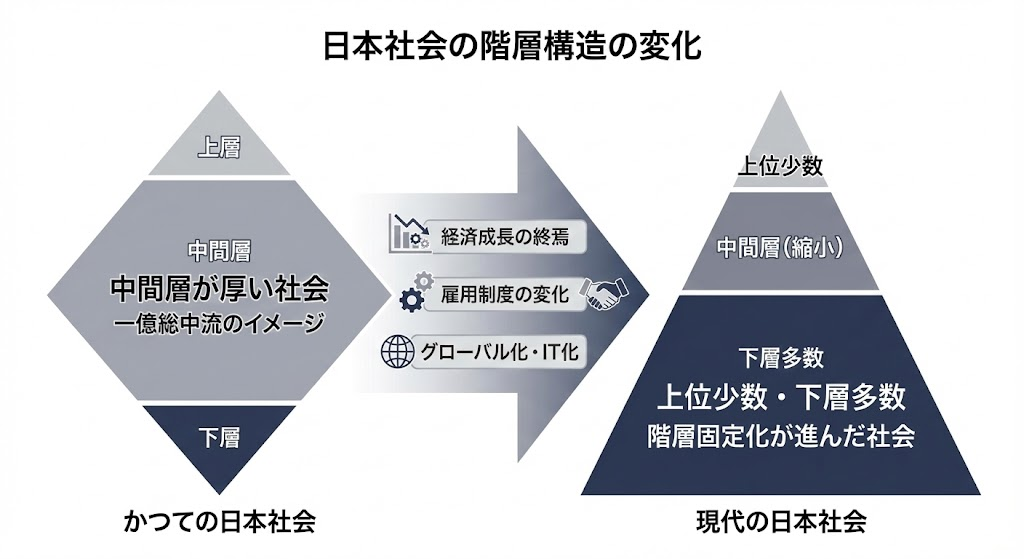

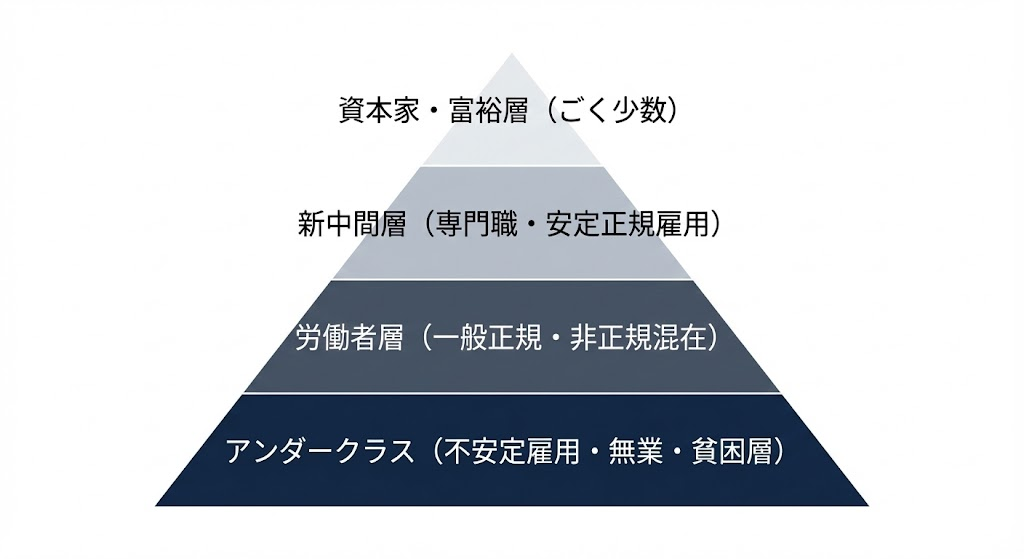

日本の社会階層は、かつて多くの人が「中流」として厚みを持つ「ダイアモンド型」に近いと考えられていたが、現在では頂点が細く裾野が広い「ピラミッド型」の構造が明確になりつつある。社会学者の橋本健二は「今でも日本が平等な一億総中流社会だと思い込んでいる人が多いが、日本は階級社会だ」と指摘し、経済資源の所有状況によって日本社会を5つの階級に分類できるとする。橋本の分析によれば、階級ピラミッドの最上層には自ら生産手段を所有し労働者を使役する「資本家階級」が存在し、これは就業人口の約4.1%(254万人)に過ぎない。ピラミッド上部のごく少数が多くの富や影響力を握り、中間層と下層がその下に広がる構造である。

日本社会の階級ピラミッド概念図

上位には資本家や経営者などの富裕層が位置し、中間層・労働者層がその下に続く。一番下には不安定な雇用と低所得に苦しむアンダークラスが控える構造である。この図は、橋本健二による『新・日本の階級社会』に基づき、日本の就業者を5階級に区分したものである。

ピラミッドの底辺を見ると、近年は「下層階級」や「アンダークラス」と呼ばれる層が拡大しているのが特徴だ。この層には不安定な非正規雇用で低収入に留まる人々や、失業・無業のまま生活保護や家族の支援で暮らす人々が含まれる。日本銀行の統計によれば、2024年時点で日本の家計金融資産残高は2,200兆円を超えたが、その約62%を上位20%の富裕層が保有し、下位20%は資産をほとんど持たないという。資産分布の極端な偏りは、文字通り社会をピラミッド状に形作っている。平均的な家計資産額は高く見えても、中央値は極端に低くわずか110万円程度に過ぎず 、ごく一部が巨額の資産を持ち、残りはほとんど資産を持っていない構造が鮮明になっている。このように富と所得の分配における不均衡が大きいほど、社会全体はピラミッド型に近づき、格差固定化の温床となる。

第3章|戦後日本社会の平等幻想と現実

戦後の日本社会は、一時期「世界で最も平等な社会」とも評された。高度経済成長期(1950〜70年代)には、都会と地方とで経済格差や所得格差が問題となったものの、人々の生活水準は概ね底上げされ、国民の意識も「みな中流」という感覚で安定していたとされる。実際、社会階層と社会移動(SSM)調査によれば、1970年代後半には学歴や所得に関わらず約75%もの人々が自分のことを「中流階級」に属すると感じていた。この「一億総中流」意識は、国民皆保険・皆年金や終身雇用・年功序列賃金といった制度にも支えられていた。資本主義国でありながら、生活保障と再分配が実務としてよく効いていたがゆえに、結果だけ見れば「成功した社会主義のようだった」と皮肉交じりに語られることすらある。

もちろん、この平等は一種の幻想を含んでいた面もある。戦前には華族制度や地主・小作といった明確な身分格差が存在したが、戦後の民主化や各種改革によって法制度上は大きく緩和された。しかし経済成長の陰で、新たな学歴格差や都市・農村間の機会格差が生じていた。例えば大学進学率は長く都市部や高所得層で高く、農村部や低所得層では低いままだった。また高度経済成長を支えた大企業労働者は厚い恩恵を受けたが、中小零細企業の従業員との待遇差は依然大きかった。さらに、戦時期に形成された官僚主導の統制・調整体制(いわゆる「1940年体制」)の延長線上で、行政指導や業界調整、雇用慣行の標準化が進み、戦後は「日本株式会社」とも呼ばれる官僚・政治・産業が密に調整する運営が定着した。市場競争を抑える側面はあったものの、雇用安定と幅広い中間層の維持という点では、社会の安定装置として機能していたと言える。

それでも、経済が右肩上がりに成長し続けるという前提の下では、多少の格差があっても「いずれ追いつける」「自分や子どもの世代は今より豊かになる」という希望を人々は持つことができた。現に1990年頃まで、日本の多くの男性は収入が安定していて、女性はそういう男性と結婚して子供を育てれば自分も中流の生活ができると信じられていた。このように、戦後から昭和期にかけての日本では、「努力すれば豊かな生活が築ける」という期待が社会全体に共有されていた。福沢諭吉の有名な言葉「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」も持ち出され、人は生まれながら平等で、身分や家柄に関係なく努力次第で出世できるという考え方が称揚された。しかし、この平等は成長と制度、そして“日本株式会社”的な調整の上に成立していた面が大きく、永続する保証があったわけではない。昭和末期から平成に入ると、日本社会のゲームのルールが大きく変わり始める。それに伴い、人々の平等観や努力信仰も試練にさらされることになった。

第4章|日本人の平等観と努力信仰

日本人の平等観には、近代以降に形成された独特の側面がある。明治維新後、「四民平等」によって法制上は身分制が廃止され、人々は法の下で平等とされた。さらに福沢諭吉の言葉として知られる「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」は、「人は皆平等である」という標語として広まった。しかし実のところ、この言葉の本来の意味はよく誤解されている。

福沢諭吉「天は人の上に人を造らず」の誤読

明治初期に福沢諭吉が著した『学問のすゝめ』冒頭には「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云へり」という一節がある。この部分だけを見ると「人間は生まれながら平等であり、上下の差はない」という意味に思われがちだ。しかし、福沢が本当に言いたかった主張はその後に続く。実際の文章では「しかしながら実際には賢い人も愚かな人も、貧しい者も富んだ者もいて、雲泥の差がついている」と述べられており 、平等は建前に過ぎず世の中には大きな不平等が存在すると指摘しているのだ。そして福沢は「だからこそ、その不平等な差を埋めるため、生まないために、勉強して自分を磨くことをお勧めする」と説いている。つまり、福沢諭吉の本意は「人は平等だから何もしなくてよい」ではなく、「現実の不平等を乗り越えるために努力(学問)が必要だ」ということであった。

しかし、この前半部分だけが独り歩きし、多くの人が「人間はみな平等(だから努力すれば必ず報われる)」という意味だと信じ込んできた。福沢の真意が「世の中は平等ではない」という警鐘と「だからこそ勉学せよ」という啓発であったことを踏まえれば、現代の日本人が抱く「努力すれば何とかなる」という楽観的な平等観がいかに一面的であるかがわかる。この誤読された名言は、日本人の努力信仰を支える精神的柱の一つとなり、構造的な格差の存在を見えにくくする要因にもなってきたと言えよう。

近代以降、日本では「能力や努力次第で身分を超えられる」というメリトクラシー(能力主義)の理念が広く浸透した。戦後の教育の普及とともに、「いい大学を出ていい会社に入れば一生安泰」という人生モデルが半ば公理のように信じられ、多くの人が熾烈な受験競争や長時間労働にも耐えてきた。その背後には、「最初は皆横一線で、公平な競争の結果として差がつくのだから、格差は自己責任」という思想がある。しかし、この思想は裏を返せば、構造的な不利や不平等を見過ごす危険性を孕んでいる。次章以降で見るように、平成時代以降の日本では、努力だけでは超え難い構造的な壁がいくつも出現することとなった。

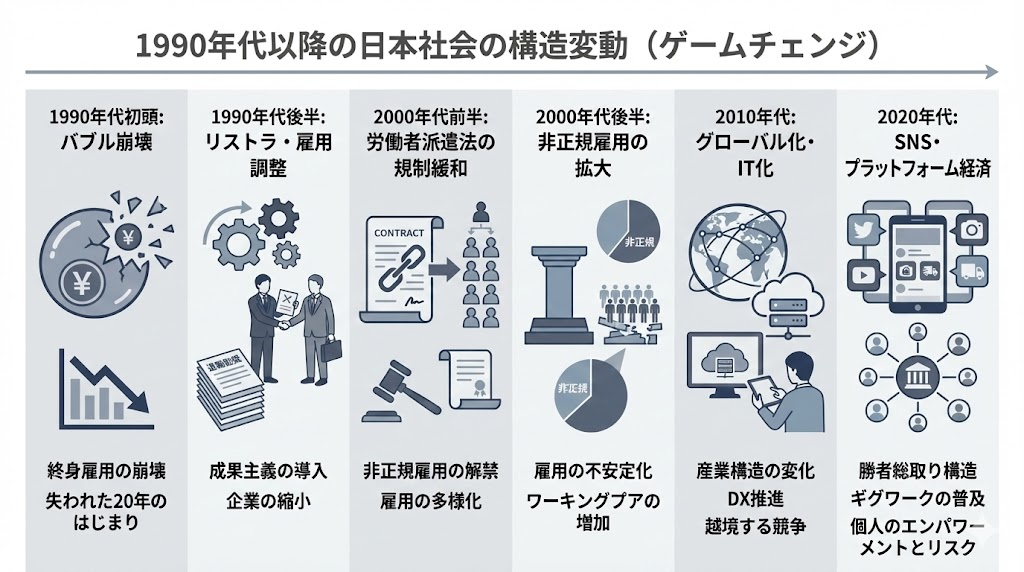

第5章|ゲームチェンジ:平成期の構造変動

平成に入ると、日本社会の前提が大きく揺らぎ始めた。まず経済面では、1991年のバブル崩壊以降、長期停滞(いわゆる「失われた10年」「失われた20年」)に突入した。高度成長を前提とした終身雇用や年功序列は企業にとって重荷となり、1990年代後半からはリストラや新規採用抑制が行われ始める。企業は生き残りのため、「成果主義」や「非正規雇用の活用」に舵を切り、従来の「勤め上げれば報われる」という暗黙の約束は崩れ始めた。

政策面でも、小泉政権下の2000年代前半に実施された構造改革がゲームチェンジを加速させた。不良債権処理や金融自由化と並行して、労働者派遣法の緩和(1999年、2004年)により派遣労働の対象業種が拡大し、企業は正社員を減らして非正規社員を増やすことでコスト削減を図った。その結果、2000年代半ばには正規と非正規の格差が社会問題化し、「勝ち組」「負け組」という言葉が流行語になるなど、人々の間に格差意識が芽生えた。高度成長期にはなかった雇用の不安や将来への閉塞感が広がり、2006年には経済誌が「格差社会」という特集を組んで大きな反響を呼んだ。

さらにグローバル化と技術革新もゲームのルールを塗り替えた。安価な海外労働力との競合により国内の製造業が衰退し、正社員の求人は減少した。一方でIT革命により、新たな成長産業や働き方(起業、フリーランス、インフルエンサー等)が生まれ、一握りの成功者が巨万の富を築く例も現れた。だがその裏で、大多数の労働者は低成長下で実質賃金が伸び悩み、恩恵を受けることなく格差だけが拡大するという現象が起きた。実際、1997年をピークに日本人の平均賃金は低下傾向が続き、2020年代においても中央値の所得は縮小したままである。こうした環境変化により、かつて有効だった「誰もが一緒に豊かになる」という成長神話は崩れ、「勝ち残る者と取り残される者」という新たな二極化の構図が強まった。

このような構造変動に伴い、人々の意識も静かに変化していた。前述のSSM調査によると、1970年代には学歴や職業に関わらず多くの人が自分を「中流」と考えていたが、1990年代には高学歴・高収入の人ほど自分を上の階層と認識し、低学歴・低収入の人ほど自分を下の階層と感じる傾向が強まった。つまり、人々が自分の置かれた階層差に敏感になり、「みんな横並びの中流」という幻想は次第に薄れていったのである。この変化は、新たな格差構造が社会に定着しつつある兆候でもあった。

第6章|正規・非正規:二重化する労働市場

平成以降の格差構造を考える上で、労働市場の二重構造は避けて通れないテーマである。日本の雇用は、大きく分けて長期安定的な正規雇用と、有期契約やパートタイムなど不安定な非正規雇用に二極化している。正社員には終身雇用や昇給・ボーナス、退職金などの手厚い待遇がある一方、非正規社員は契約が不安定で低賃金、昇給や福利厚生も乏しい。このギャップが、企業内のみならず社会全体の格差を生み出す大きな要因となっている。

実際、非正規雇用の割合は1980年代には2割弱であったものが、その後上昇を続け、直近では全雇用者の約4割に達している。総務省「労働力調査」によれば、1975年に約16%だった非正規比率は、2020年代には約38%にまで急増した。これは労働者5人に2人が非正規である計算だ。正社員が減り非正規が増えたことで、日本人の平均給与は一見横ばいに見えても、その内実は「安定した正社員層」と「不安定な非正規層」の二極化が確実に進んでいる。

正規・非正規間の賃金格差も大きい。厚生労働省の調査では、フルタイムで働く正社員の平均給与は非正社員のそれよりも男性で79.5%、女性で62.1%も高く 、ボーナスや退職金を含めると生涯賃金では倍近い差がつくとも言われる。また雇用の安定性は、住宅ローンの審査や結婚・出産といった人生設計にも影響する。非正規の若者は正社員に比べ将来の見通しを立てにくく、結婚を諦めたり子どもを持たない選択をする割合が高いとの調査もある。こうした傾向は、家庭形成や次世代の教育投資にも影響を及ぼし、格差の再生産につながっていく(第9章参照)。

非正規雇用の拡大は企業の競争力維持には寄与したかもしれないが、社会全体としては不安定な生活者を増やし、中間層の地盤沈下を招いた。例えば2008年のリーマンショック直後には、多くの派遣社員が契約途中で雇い止めに遭い、住む場所も失った労働者たちが”派遣村”に集まったという出来事もあった。コロナ禍においても真っ先に非正規労働者が職を失うケースが相次ぎ、格差拡大に拍車をかけている。正規と非正規という雇用身分の違いが生活の安定度や将来展望を大きく左右する現状は、もはや社会的身分制にも等しい。日本の労働市場はこうして「二重構造」が固定化しつつあり、努力や能力以前に属する雇用区分が人生を規定する面が強まっている。

第7章|SNS時代における格差の可視化

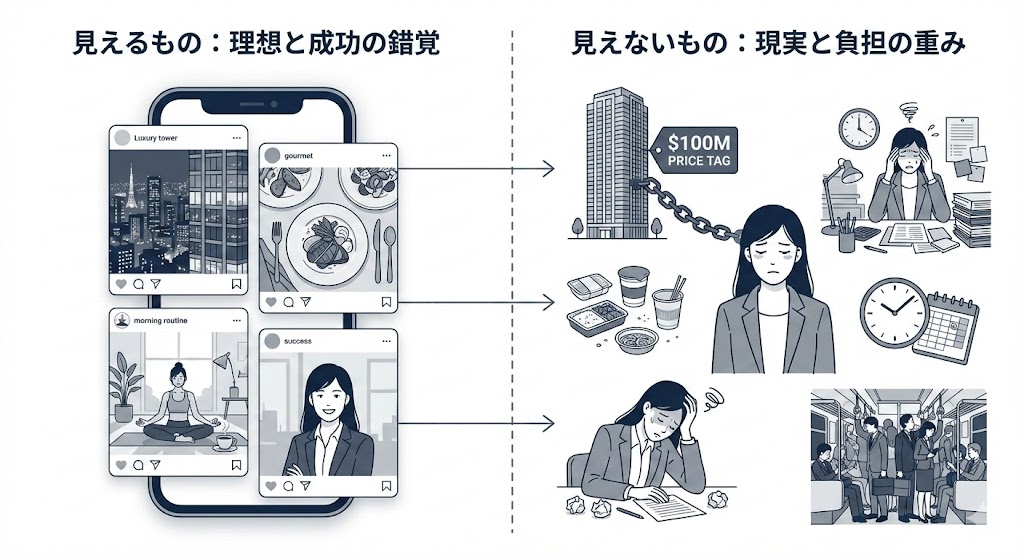

平成から令和に変わり、インターネットとSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の普及は、人々の生活感覚と格差認識にも新たな影響を及ぼしている。SNS時代の特徴は、他人の生活がリアルタイムに可視化され、誰もが他者の成功や暮らしぶりを間近に感じられるようになったことだ。かつては芸能人や一部富裕層の豪奢な生活はテレビや雑誌の中の遠い世界だったが、今やインスタグラムやYouTubeを開けば、上位層の暮らしや成功談が「隣の部屋」の出来事のように流れてくる。問題は、我々が画面越しに目にするそれらが現実そのものではなく、本人が演出・編集した「理想の断片」に過ぎない点である。距離がゼロに縮まったぶん、見た人はその煌びやかな断片を現実と錯覚し、自分の日常と比較して劣等感を抱きやすくなる。

例えば、SNS上には毎朝のルーティン動画として、日当たりの良い部屋で整然としたキッチンで余裕ある時間を過ごす様子が投稿されている。それを見た視聴者は、視聴後に自分の台所の雑然とした様子にふと目が行き、自分の生活が急に見劣りするように感じられてしまうかもしれない。だが忘れてはならないのは、その動画の裏側には、撮影のための片付けや演出、家族や有料サービスの支援といった「見えないコスト」が存在するということだ。我々はつい、演出された映像を他人のリアルな標準と誤認し、自分の現実を過小評価してしまいがちなのである。

就職活動や転職のSNSでも事情は同じだ。タイムラインには他者の内定獲得数や高年収の転職成功談が次々と流れてくるが、それらは本人の運や地理的条件、これまでの経歴上の蓄積、影での失敗などをほとんど語らない。アルゴリズムは人々の目を引く華やかな成功例を優先的に拡散するため、稀なケースがあたかも標準であるかのように見えてしまう。結果として、自分の足元を確かめる前に他人と比較して焦燥感に駆られる若者も少なくない。

家庭や子育てに関する投稿も理想が前面に出やすい。SNSには理想的なキャラ弁当や整然と片付いたリビング、機嫌の良い子どもの写真が溢れるが、そこに写っていないのは祖父母のサポート、保育の手配、外注費、そして投稿者自身の睡眠不足や葛藤といった負の側面だ。それを見た側は「自分も努力すれば届くはず」と無意識に思い込み、届かない現実に苛立ちを募らせる。実際は努力の量ではなく、使える時間と支援の総量が違っているだけであることが多い。

同様に、フィットネスや美容のビフォー・アフター投稿では、劇的な体型変化が短期間で達成されたように見える。しかしその影には画像加工や特別な照明効果、遺伝的要素や年齢の違い、さらには高額なトレーナー指導・サプリメント・美容機器への投資といった要因が削ぎ落とされている。人々は短期間での劇的変化という「編集された理想」が目に焼き付き、地道な日常の努力が色褪せて感じられ、無力感に直結してしまうこともしばしばである。

地方に暮らす若者が毎日SNSで東京の夜景や高級レストランの写真を見ていると、自分の地元の平凡なカフェや公園が急に色褪せて感じられるかもしれない。しかし画面には映らない現実として、都市のきらびやかな生活には高額な家賃や長い通勤時間という代償が伴う。本来であれば、地方には地方の良さ(生活コストの低さや自然環境など)があるはずだが、SNS上の光景はそうした”交換条件”を伝えない。交換条件を無視して他人の表面だけと比較すれば、当然比較は不公平になる。

このように、SNSによって可視化された格差が厄介なのは、私たちの頭の中で「当たり前の基準」を静かに書き換えてしまう点である。昨日まで十分だと感じていた自分の部屋や収入、人間関係が、スクリーンで他人の煌びやかな暮らしを何本か眺めただけで不十分に見え始める。本来、憧れは緩衝材のあるときには前進の燃料になるが、距離が消えたSNS空間では不足感へと反転しやすい。その満たされなさは、浪費や焦燥、反発や自己否定、あるいは表面的な模倣として噴き出す。

SNS上では、自分を富裕に見せる演出が容易にできてしまう。高級ホテルのロビーで撮った写真やブランド物で身を固めた投稿を積み重ねれば、実際には平均的な収入でも周囲に「セレブ」と誤認させることが可能だ。こうした演出上級とも言うべき人々が増える一方で、本当に富と権力を持つ本物上級は往々にしてSNS上では目立たない。彼らは敢えて自己顕示しなくとも既に社会的地位が保証されているため、表舞台で消費を誇示する必要がないからだ。結果として、SNSには見栄を張る中間層や成金層の映像ばかりが溢れ、統計に表れるほどの超富裕層(上位1%前後)の生活は意外と目につかない。人々はSNS上の演出上級者たちを基準に自分を測り、ますます「自分は負け組ではないか」という不安に駆られる。しかし、その競争自体が虚構の舞台で行われている可能性にも注意が必要である。

SNS時代、格差は単に経済的なものに留まらず、可視化された自己イメージの格差として人々に心理的圧力をかけている。重要なのは、画面に映るものの裏にある見えない前提やコストを意識する視点である。交換条件ごと比べ直せば、他人の投稿も冷静に受け止められ、画面の魔法に飲み込まれないですむだろう。自ら覗く窓(閲覧アカウント)を絞り、現実の触れ合いを重視することで、可視化された格差の影響力をコントロールすることも可能だ。SNSとの向き合い方次第で、可視化された格差は毒にも薬にもなるのである。

第8章|努力信仰の光と影

日本人の価値観の中核には「努力すれば報われる」という強い信念がある。これは戦後の奇跡的経済成長を支えた美徳でもあり、多くの人がそれを信じて勉学や仕事に励んできた。しかし、前章まで見てきた社会構造の変化は、この努力信仰を大きく揺さぶっている。平成以降、努力ではどうにもならない構造的ハンデが広がり、「必ずしも報われない努力」が現実のものとなってきたからだ。

社会学者の山田昌弘は2004年の著書『希望格差社会』で、格差社会が進めば社会から見捨てられたと感じた人々が反社会的行動に走るようになると予見していた。実際、山田は「1990年頃までは順調な経済成長のおかげで、社会格差があっても乗り越えられると信じることができた。ほとんどの男性は収入が安定していて、女性はそういう男性と結婚して子供を育てられた。格差はあっても努力すれば豊かな生活が築けるという希望が持てました。ところが、平成の時代に入ると、経済の構造転換が起きて大量の非正規雇用者が生まれ、雇用面で格差が生じるようになりました。それに伴い家庭の貧富と教育環境で格差が生じるようになり、社会の二極化が進んだのです。非正規雇用に就いた人の多くは、いくら努力しても将来豊かな生活を築く収入を得る見込みがなく、結婚もできない。つまり将来に希望が持てなくなりました。」と指摘している。正社員になれず将来の収入見通しが立たない若者が増え、結婚もできず希望が持てない——。そうした状況が長引けば、人々の心に深い絶望が蓄積していくのは避けられない。

現に、近年では「無敵の人」と呼ばれる、社会に居場所も希望もなく失うものが無い人たちによる凶行が増えている。2022年には元首相銃撃事件など痛ましい事件が起きたが、その背景には安定した仕事も家族も望めず、生きる希望を失った人々の存在が指摘されている。彼らは努力が報われないどころか、社会から見捨てられたと感じる中で鬱積した怒りを爆発させているのだ。社会の側にも自己責任論的な風潮が広がり、「貧しいのは本人の努力不足」「救済は甘え」という冷ややかな声が大きくなっていることも、絶望に拍車をかけている。努力が尊ばれる社会であるがゆえに、努力しても尚報われない人にとっては一層生きづらい空気が漂うという皮肉な現象が起きている。

努力信仰が試練にさらされているもう一つの側面に、「努力のインフレ」がある。多くの人が努力を重ねるほど、その社会的価値が相対的に目減りしていく現象だ。現代では、高校や大学進学率が上がり学歴がインフレを起こしたため、大卒資格はもはや上流への切符ではなくなった。資格取得やスキル習得も同様で、大勢が身につければ差別化要因にはならない。ある若者は「成功を掴むための努力が多くなりすぎて、それを諦めてしまう。レベルが上がったということではあるのでしょうけれど、『これだけ勉強したから大丈夫』というラインが上がってしまっている」と語ったが 、まさに努力のコストパフォーマンスが低下していることを示唆する声だ。中国では高度な学歴競争の果てに「躺平(横たわる)」と呼ばれる若者の投げやりなムーブメントも話題になったが、日本でも「どうせ頑張っても無駄」という諦念が若者の結婚・出産忌避や自己投資の放棄となって表れている面がある。

具体的な例として、教育への投資を考えてみよう。高度成長期には高卒と大卒で生涯賃金に大きな差があったため、大学進学は努力(および学費)に見合うリターンがあった。しかし現在では、大卒人口が過剰になる一方で新卒一括採用のパイは縮小し、大学を出ても不安定な職にしか就けない人も増えた。「良い大学→良い会社→安定収入」という旧来パスが崩れた今、親も子も「どれだけ教育投資を重ねても良い仕事に就けなくなってしまった」ことに薄々気づき始めている。その結果、「自分がそうなのだから次世代への教育(投資)をしたくなくなってしまう。つまり子どもをもうけない。」という極端な諦めにつながるケースすらあるという。努力や教育のインフレは、少子化の一因にさえなりつつあるのだ。

努力のインフレが起きる一方で、社会には生まれながら経済的・文化的に恵まれた層が存在する。彼らはいわゆる「上級国民」とも揶揄されることがあるが、生まれ持った家庭の富や人脈のおかげで、スタートラインから既に大きなアドバンテージを持っている。そのような層の子弟は、幼少期から高額な教育を受け、一流大学に進み、一流企業や官界に難なく入り込む。本人の努力もあるにせよ、見えない部分で構造的な後押しを享受しているのである。逆に、貧困家庭に生まれた子どもは幼少期の教育環境に恵まれず、大学進学率も著しく低い。親の経済格差が子の世代の努力の前提条件を大きく左右する現実がここにある。

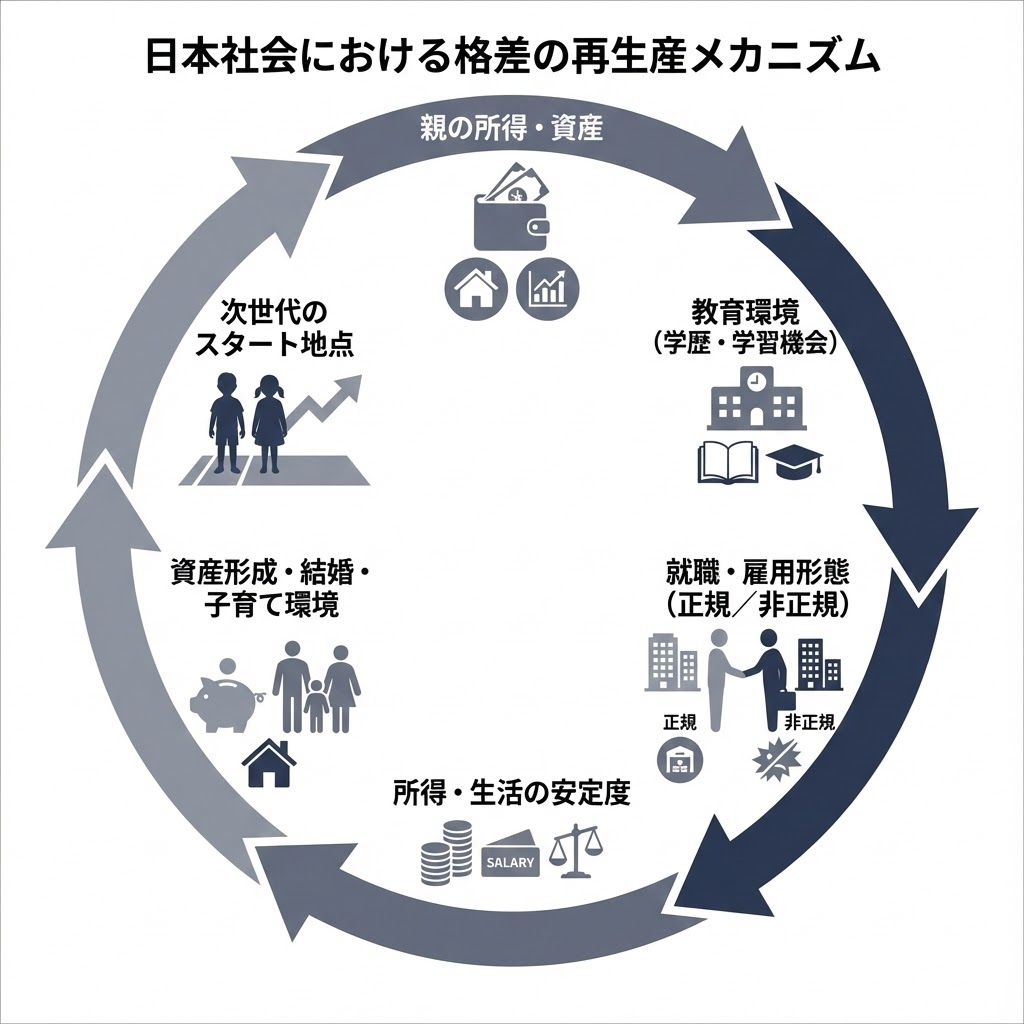

第9章|格差の再生産メカニズム

ここまで見てきたように、日本社会では格差が固定化し、世代を超えて再生産される様相が強まっている。親の経済力・学歴が子どもの将来を大きく規定する状況は、もはや偶然ではなく統計で裏付けられる現実だ。近年、この現実を端的に表す言葉として、若者を中心に「親ガチャ」という表現が使われるようになった。これは「どの親のもとに生まれるかが、運任せの抽選のように人生の初期条件を左右する」という意味で用いられるネットスラングである。本来は軽い言葉遣いではあるが、「どの家庭に生まれたかという初期条件が、その後の人生の選択肢や到達可能性を大きく左右する」という感覚を、極めて直感的に言語化している点で、本質を突いている。

実際、文部科学省と厚労省の共同調査でも、親の年収が低い家庭ほど子の大学進学率が顕著に低いことが示されている(例えば世帯年収900万円以上では大学進学率71%なのに対し、400万円未満では36%に留まる)。教育格差がそのまま将来の所得格差に直結し、結果として 階層移動の少ない社会 が形成されつつある。つまり、「親ガチャ」とは単なる運任せの嘆きや甘えの言葉ではなく、努力や能力以前に人生のスタート地点そのものが異なっているという構造的事実に対する、極めて率直な表現なのである。親世代から子世代へと社会階層が固定化し、個人の努力だけでは抜け出すことが難しい状態が広がりつつある現在の日本社会は、制度上は平等を掲げながらも、実態としては階級社会に近づいていると言えるだろう。

では、この格差はどのようにして世代を超えて「連鎖」していくのか。背景には複数のメカニズムが重なっている。代表的なのは、教育投資、資産の相続、そして人脈・文化資本である。

一つは教育投資である。裕福な家庭は子どもに良質な教育(塾や私立校、留学等)を与える余裕があり、それが学歴やキャリアの差となって現れる。逆に貧困家庭では進学費用を捻出できず、高校卒業後すぐ低賃金の仕事に就かざるを得ないケースが多い。結果として、生涯賃金や社会的地位で大きな開きが生まれる。加えて近年では、こうした教育投資の負担そのものが大きくなりすぎている点も見逃せない。学費に加え、塾や習い事、受験対策、留学といった周辺コストは年々上昇しており、子ども一人あたりに必要とされる教育費は家計にとって重い固定費となりつつある。その結果、「子どもを持つ=相応の教育投資を行うことが前提」という認識が広がり、経済的に十分な余裕がなければ子どもを持たない、あるいは最初から持たないという選択をする人も増えている。言い換えれば、子どもはかつてのような「生活の一部」ではなく、将来への投資対象、ある種の嗜好品のように捉えられる側面を強めている。中途半端な教育投資ではかえって子どもを不利な立場に置いてしまうという意識が、出産そのものをためらわせる要因となっているのだ。この傾向は少子化を加速させるだけでなく、「教育投資ができる家庭だけが次世代を持つ」という選別を通じて、結果的に格差の再生産をさらに強める構造にもつながっている。

もう一つのメカニズムは資産の相続だ。親がマイホームや金融資産を持っていれば、子はそれらを引き継ぐことで大きなアドバンテージを持てる。特に兄弟がおらず一人っ子であれば、親の財産をそっくりそのまま相続できるため、若くして経済的基盤を得ることができる。一方、親に資産がなければ子はゼロから生活基盤を築かなければならず、スタート地点から差が付く。この資産格差は世代を超えるほど雪だるま式に拡大していく。例えば、高資産家系は代々蓄財し続けることでさらに投資の機会を得て富を増やし、無資産の家系は貯蓄ゼロのまま日々のやりくりに追われ投資どころではない。その結果、上位富裕層と下位層の資産差は拡大の一途を辿る。

さらに見逃せないのが人脈・文化資本である。裕福な家庭の子どもは幼少期から多様な習い事や読書経験を積み、洗練された言葉遣いや教養を身につける傾向がある。これは学校や職場で暗黙のアドバンテージとして働く。また、親の友人やOB・OGのネットワークを通じて良い就職先や情報を得やすい。いわゆる「コネ入社」やインターン獲得の機会格差は、表立って語られにくいが確実に存在する。

これらの複合的な要因により、日本社会は次第に「生まれながらの階級」が半ば固定された状態に近づいている。親が高学歴・高収入の子は自分も高学歴・高収入に、親が低学歴・低収入の子は自分もそうなりやすいという統計的相関が強まっているのだ。こうした状況を放置すれば、本来社会の活力となるべき若者がチャレンジする意欲を失い、むしろ格差固定化を受け入れて「身の丈にあった生き方」しか望まなくなる懸念がある。それは経済的にも文化的にも停滞を招きかねない。

第10章|新たな階級社会の到来

以上の流れを経て、現代日本は事実上の新しい階級社会に突き進んでいると言える。橋本健二の指摘するように「日本はもはや階級社会だ」という現実を、多くの人が肌で感じ始めている。社会学的な分析によっても、日本社会は明確にいくつかの階層に分かれ、その間の移動は困難になりつつある。

この新たな階級社会の特徴は、表向き制度としての身分制は存在しないにもかかわらず、経済力や学歴といった要素で実質的な身分差が固定化している点だ。例えば、子ども時代から裕福な環境に育ち都心の有名私立校から難関大学に進むエリート階層は、ごく一握りの企業幹部や専門職エリートとして社会の主要ポストを占める。一方、地方や都市部下町で育ち経済的に苦しい中で高等教育にアクセスできなかったアンダークラスの若者は、不安定な仕事で低賃金に甘んじざるを得ない。両者の間には生涯収入や健康、寿命に至るまで大きな差が生じる。

国民意識の面でも、「自分は中流だ」という人は減り、「上級国民」「下級国民」といったネットスラングが飛び交うようになった。SNS上では少数の富裕層の派手な消費が注目を集める一方で、統計上は所得中央値の低下や貯蓄ゼロ世帯の増加が示す通り、多くの人が生活苦に直面している。それでもなお、多くの中間層は自分を「中の上」か「中の下」のどこかに属すると考えたがる傾向があるという。しかし、そうした自己認識の背後で、社会全体は静かに二極化し、見えにくい格差が広がっている。現代の日本は、一見“一億総中流”の仮面を被りながら、その実、階層が固定化したピラミッド社会へと変貌しつつあるのである。

第11章|個人にできる戦略

厳しい格差社会の中にあって、個人はどのように生き抜けばよいのだろうか。本章では、構造問題を踏まえつつ個人レベルで取り得る戦略について考えてみたい。無論、社会全体の改革なくして格差問題の根本的解決は難しいが、同時に、一人ひとりが環境に適応し主体的に動くことで道が開ける部分もある。

まず重要なのは、正確な現状認識を持つことだ。つまり、自分が置かれた状況や社会の構造を冷静に分析し、「やみくもに努力すれば報われる」という昔ながらの思い込みを捨てることである。努力そのものをやめる必要はないが、報われにくい方向で闇雲に頑張るよりは、努力の方向性を見極めることが重要だ。例えば、これから縮小する産業やAIに代替される仕事にしがみつくより、成長が見込める分野や人間ならではの創造性が発揮できる分野のスキルを身につける、といった選択が挙げられる。

次に、「自分なりの十分条件」を設定することも大切だ。SNS時代には他人と比較すればキリがない。だからこそ、自分や家族が納得して幸福を感じられる生活水準や目標を明確にしておくのだ。たとえば「家賃は収入の○割まで」「通勤は1時間以内」「睡眠時間は○時間確保」「友人と会う頻度は月に1度」等、自分にとって譲れない基準を文章にしておく。それを軸に据えれば、周囲のペースに振り回されにくくなり、不必要な競争から距離を置くことができる。

さらに、スキルと経験のポートフォリオ化を図ることも有効だ。一つの会社や専門だけに人生を委ねるのではなく、複数のスキルセットや収入源を持つことでリスクを分散する。副業やフリーランス活動、オンラインでの学習による新分野への挑戦など、現代ならではの選択肢がある。重要なのは、自分の市場価値を一つの組織内評価だけでなく、社会全体において高めておくことだ。そのために、英語やプログラミングといった汎用スキルから、趣味で培ったニッチな専門性まで、興味を持ったものに継続的に取り組んでみるとよい。

また、人的ネットワークの構築も欠かせない。格差社会では情報や非公式な機会の入手が成功を左右することが多い。学校や職場以外にもコミュニティに参加し、多様な人々と交流することで、自分では気づかなかったチャンスが舞い込むことがある。ときにはSNSを発信側として活用し、自分の得意分野やプロジェクトをアピールすれば、思わぬところから声がかかるかもしれない。ただしSNSとの付き合い方は前章で述べたように節度が必要だ。他人の輝きに当てられすぎず、あくまで自分の発信を磨く場として建設的に利用したい。

精神面では、「比較より感謝」の姿勢を持つことがメンタルヘルス上有効だ。他人と比べて落ち込むのではなく、今自分が持っているもの(健康、家族、友人、仕事など)の価値に目を向け、感謝する習慣を持つ。これは自己啓発的に聞こえるが、実際問題として格差社会では完璧に上を見ればキリがない。適度な諦観と現状肯定も時には必要であり、そこから余裕を持って戦略を練るほうが長期的に見て成果が出ることも多い。

最後に強調したいのは、声を上げることの大切さだ。自分一人の力ではどうにもならない構造的不公平に対しては、政治や社会に働きかけるしかない。選挙で格差是正を掲げる候補に投票する、市民活動やSNSで問題提起をする、労働組合など集団で改善を要求する——どんな形でも、自ら行動し声を出さなければ現状は変わらない。かつて「企業戦士」と呼ばれたサラリーマンは組織に忠誠を尽くせば報われたかもしれないが、今や時代は違う。自分や次世代のために、必要な支援策や制度改革を求めていく主体性こそ、格差社会を生き抜く上で重要な「努力」の一つとなっている。

第12章|構造を設計し直すには

個人の努力だけでは限界がある以上、社会構造そのものをどのように設計し直すかが問われる。日本が持続可能な活力ある社会であり続けるためには、格差の固定化を防ぎ、努力が報われる公正な仕組みを再構築する必要がある。本章では、いくつかの重要な政策・制度分野について、その方向性を考える。

ここで前提として押さえるべきなのは、「格差をゼロにする」ことが目的ではない、という点である。問題は、努力や選択ではどうにもならない初期条件(家庭環境・教育機会・地域・健康など)によってスタートラインが大きく歪み、その歪みが世代を超えて固定化されていくことにある。つまり目指すべきは、結果の横並びではなく、挑戦可能性を担保する“機会の公正”と、再挑戦できる“回復可能性”の確保である。そのうえで、努力は引き続き必要であり、努力が報われる設計(インセンティブ設計)を社会の中核に据えなければならない。

- 教育の機会平等:教育格差を是正することは最優先課題である。具体的には、幼児教育から大学まで所得に依存せず質の高い教育を受けられる仕組みを整える。奨学金の拡充(給付型奨学金の増額や返済免除措置)、低所得世帯への学習支援、地方の教育インフラ強化などが考えられる。また、高校までの教育内容についても地域間・学校間で大きな差が出ないよう、人材や予算の再配分が必要だ。教育によって階層間の移動チャンスが保障されれば、「親ガチャ」による人生決定論を和らげることができる。加えて重要なのは、単なる“無償化”ではなく、学習到達・進路選択・キャリア接続まで含めた「機会の実装」である。授業の質、教員配置、放課後支援、探究学習、奨学金情報へのアクセス格差など、“見えない機会差”まで潰していく必要がある。

- 雇用制度改革:正規・非正規の二重構造を緩和し、公平な待遇を実現する。具体策としては、同一労働同一賃金の徹底や、正社員への転換支援、社会保険の適用拡大などが挙げられる。また、中途採用や副業を促進し、企業内キャリアに閉じない働き方を広めることも重要だ。解雇規制の議論は慎重さが必要だが、企業が人を抱え続ける負担を減らす代わりにセーフティネットを厚くし、労働市場の流動性を高める方向も考えられる。要は、「一度脱落したら這い上がれない」現状を改め、キャリアの再挑戦が可能な社会にすることである。ここでのポイントは、“保護”と“移動”の両立だ。雇用の保護だけを厚くして身動きが取れない社会にするのでもなく、流動化だけ進めて不安定化を拡大させるのでもない。職業訓練・リスキリング・再就職支援・失業給付の設計をセットで組み、リスクを取った人が再起できる市場をつくることが肝要である。

- 税制・社会保障による再分配:格差拡大に歯止めをかけるには、所得再分配機能の強化が欠かせない。累進課税の強化(特に富裕層への課税強化)や、相続税・贈与税の適正化によって、富の偏在を是正する。また、低所得者向けの給付金や負の所得税制度(ベーシックインカムの部分導入など)も検討に値する。子どもの貧困対策として、児童手当の拡充や給食無償化、医療費助成の強化など直接的支援も必要だ。こうした政策には財源が必要だが、富裕層の手元に滞留する資金を社会に還流させることは、回り回って経済の底上げにもつながる。さらに重要なのは、再分配を「消費」ではなく「投資」として設計する視点である。教育、医療、職業訓練、子育て支援といった人材投資は、将来の税収・生産性・社会保障負担の軽減として回収され得る。単なるバラマキではなく、社会の基礎体力を上げる再分配に寄せることで、納得感も成果も高まる。

- 再分配の正統性とインセンティブ設計:格差固定化を防ぐための措置は有益である一方、上位層は上位層で「努力して勝ち取った」という強い意識を持ちやすい。実際には親ガチャや幸運に恵まれスタートラインが良かった可能性も高いが、そうでない人も中にはおり、一代でのし上がった叩き上げの資本家や専門職も存在する。そのような人々から見れば、累進課税や相続税が“懲罰的”に映り、「努力もしない層に配るのはロビンフッド的だ」という反発も起こり得る。ここで必要なのは、社会を再び「皆平等」へ回帰させることではなく、連帯を維持しながらも“努力が報われる土台”を守る設計である。具体的には、①支援の対象を「怠惰」ではなく「機会不足・再挑戦」に焦点化する(例:就労支援、訓練、子育て・介護と就労の両立支援)、②制度の濫用を抑え、ルールの透明性と執行の公平性を高める、③「稼いだ人が報われる」ことを制度として担保する(起業・投資・研究開発・高度専門職の報酬を過度に削がない)、④富裕層課税の目的を“懲罰”ではなく“機会の維持コストの分担”として位置づける、などが考えられる。言い換えれば、社会保障は“床”であって“天井”ではない。床を厚くして落下を防ぎ、天井は壊さずに上昇の余地を残す。このバランスこそが、格差是正を「持続可能な合意」に変える条件となる。

そして最終的には、「努力すれば報われる社会」に戻すことが成功の前提条件である。結果的に成功しなかったことが、本人の努力不足や選択の結果として説明できる領域が増えるほど、社会は健全な緊張感と納得感を取り戻す。ただしそれは、スタートラインの歪みや再挑戦不能といった“構造的な詰み”を放置したまま、自己責任論だけを強めることとは違う。まず構造的な不利を減らし、その上で競争と成果の正当性を高める——この順序が重要である。 - 地域格差の是正:東京一極集中による機会格差も是正したい。地方への投資と雇用創出、テレワークインフラの整備によって、都市に出ないと得られなかった高所得職を地方でも可能にする。また、地方大学の充実や都市部大学への地方枠拡大など、地方出身者が教育機会を得やすくする施策も検討できる。地域間の格差を減らすことは、人口の均衡配置にも資するため、長期的な国力維持の観点から重要である。ここで鍵になるのは、単発の補助金ではなく、産業クラスター形成・交通/通信・教育医療の基盤整備など、地域に“自走する稼ぐ力”を埋め込む設計である。

- テクノロジーと格差:AIや自動化の進展は格差構造に新たな影響を与える可能性がある。高度IT人材や資本所有者に富が集中しやすい構図を放置すれば、更なる格差拡大を招く。そこで、IT教育の普及や地域間デジタル格差の解消、中小企業への技術支援などにより、「テクノロジーの恩恵が一部に独占されない」工夫が必要だ。また、AIによる失職リスクに備え、職業訓練の充実やユニバーサルベーシックインカムの検討など、新しい時代に即したセーフティネットも議論していかなければならない。重要なのは、AI時代における格差を「スキル格差×資本格差」の掛け算として捉えることだ。したがって、再教育(スキル)と、起業・投資・副業(資本/収入源)の制度整備を同時に進め、個人がテクノロジーの“利用者”から“活用者”へ移れる導線を増やす必要がある。

- 意識改革:制度以上に重要なのが、人々の意識改革である。社会全体で「多様な成功」を認め、「人それぞれの幸せの形」を尊重する文化を醸成する必要がある。画一的な学歴・大企業信仰を見直し、技能職や地域貢献など様々な分野での貢献を評価する社会へ転換したい。また、成功者側も「自分の努力だけで成功したわけではない」という謙虚さを持ち、次の世代に機会を開くメンターとなることが望まれる。社会の上層にいる人々が積極的に下層を支援し、ロールモデルを示すことで、閉塞した空気は変えられる。同時に、支援される側も「学び直し・働き直し・挑戦し直し」への意志を持てるよう、称賛と機会の設計を社会が提供することが必要だ。救済は“甘えの固定化”ではなく、“再起の加速”として位置づけ直すべきである。

以上をまとめれば、目指すべきは「連帯の床」と「競争の梯子」を同時に整備することだ。床が薄い社会では努力以前に脱落が増え、梯子が壊れた社会では努力が無意味化する。格差を是正しつつも、努力と成果の因果が納得できる形で残る社会——それこそが、日本が再び“挑戦と安定”を両立させるための現実的な設計図となる。

終章|努力が報われる社会を、もう一度設計し直すために

本稿では、日本における新たな格差構造とその再生産メカニズムを、多角的に考察してきた。戦後、日本人は長らく「みな中流」「努力は報われる」という楽天的な社会観を共有してきた。しかし、平成から令和にかけてその前提は音を立てて崩れ、見えにくい形で格差が広がり固定化している現実を私たちは直視しなければならない。「努力すれば豊かになれる」という信念と、「構造的な壁に阻まれ努力だけではどうにもならない」という現実の乖離——この構造的矛盾を可視化することが本稿の狙いであった。

そして本稿で明らかになったのは、格差が単なる“所得の差”ではなく、教育・雇用・資産・情報・地域・健康といった複数のレイヤーが重なった「構造」であり、しかもそれが世代を超えて再生産されやすいという点である。つまり、個人の内面(努力)だけを叱咤しても社会は良くならず、同時に「全部社会のせい」と諦めても何も変わらない。ここに、現代の難しさと、設計し直すべき論点が凝縮されている。

では、私たちはこの矛盾にどう向き合うべきか。第一に、自らの努力の方向を賢く選ぶこと、第二に、社会の構造そのものを変えていくこと——この二つが両輪となるだろう。どの努力をすべきか、は個々人の状況によって違うが、本稿で述べたような現状認識をもとに戦略を立てれば、少なくとも無駄な徒労は減らせるはずだ。

ただし、ここでいう「努力」とは精神論ではない。市場・制度・テクノロジーの変化を踏まえ、勝率が高い分野へ資源(時間・学習・人脈・資本)を再配分するという、戦略としての努力である。同時に、社会が担うべきは「格差をゼロにする」ことではなく、努力や選択ではどうにもならない初期条件の歪みを縮め、失敗しても再挑戦できる回復可能性を確保することだ。言い換えれば、目指すべきは“結果の横並び”ではなく、「機会の公正」と「再挑戦の制度化」である。

そして、どの構造を設計し直すべきか、については、第12章で示した通り、教育・雇用・税制/社会保障・地域・テクノロジー・文化(意識)の各領域を“セット”で組み替える必要がある。教育は無償化だけで終わらせず、授業の質、教員配置、放課後支援、情報アクセスまで含めた「機会の実装」へ。雇用は保護と流動化の二項対立を越え、訓練・再就職・給付を一体設計して「動ける安心」をつくる。再分配は消費としてではなく、教育・医療・職業訓練・子育て支援への人材投資として回収可能な形に寄せる。地域は補助金の点滴ではなく、産業クラスターと基盤整備によって自走する稼ぐ力を埋め込む。AI時代の格差はスキル格差×資本格差の掛け算になりやすい以上、再教育(スキル)と起業・副業・投資(収入源/資本)の導線を同時に増やす。そして最後に、これらすべてを支えるのが文化と合意形成であり、社会保障を“床”として厚くしつつ、上昇の“梯子”を壊さないインセンティブ設計が不可欠となる。

重要なのは、それらの実現には社会的合意と行動が必要だという点だ。制度は紙の上では作れても、納得がなければ運用されない。再分配が「懲罰」に見えれば反発が生まれ、競争が「搾取」に見えれば諦めが広がる。だからこそ、支援は“怠惰の温存”ではなく“機会不足と再挑戦の支援”に焦点を合わせ、ルールの透明性と公平な執行を徹底し、「床は厚く、天井は壊さない」バランスで連帯を再設計する必要がある。一人ひとりが現状に問題意識を持ち、小さくても声を上げ続けることで、ようやく政治も企業も重い腰を上げる。

日本人は勤勉で真面目だと言われる。だが今、その努力が報われにくい社会になっていることに気づき始めた。その気づきを無駄にせず、「構造」を変える方向にエネルギーを注ぐことが求められている。誰もが安心して努力し、正当に評価される社会——それは決して絵空事ではない。

そのための現実的な設計図は、突き詰めればシンプルである。「連帯の床」と「競争の梯子」を同時に整えること。床が薄い社会では努力以前に脱落が増え、梯子が壊れた社会では努力が無意味化する。両方を同時に直すからこそ、自己責任論も救済論も、ようやく健全な形で機能し始める。

本稿で可視化した矛盾を出発点に、私たち一人ひとりが自分のできることから動き出すことで、日本の未来はきっと今より明るいものになるだろう。個人は努力の方向をアップデートし、企業は人材投資と公正な処遇へ舵を切り、政治は機会と再挑戦の制度を整える。社会全体がこの役割分担を引き受けたとき、「努力が報われる社会」は理念ではなく、もう一度“実装された現実”として取り戻せるはずだ。